Загадки Петроградки

Именем этой выдающейся женщины названы и улица Петроградской стороны, и созданный ею Дом, предназначенный для ее коллег.

Вопросы:

- Назовите эту женщину и ее профессию.

- Кому принадлежат инициалы, которые даже издали видны на доме, где она провела последние годы жизни?

- Кому из ее коллег на знаменитом доме напротив установлена мемориальная доска?

Правильные ответы

- Мария Гавриловна Савина, заслуженная артистка Императорских театров.

- Анатолий Евграфович Молчанов, театральный деятель, меценат, глава Русского общества пароходства и торговли, председатель Императорского российского театрального общества, муж М. Г. Савиной.

- Юрий Михайлович Юрьев, заслуженный артист Императорских театров, заслуженный артист РСФСР (1927), народный артист РСФСР (1934), народный артист СССР (1939).

Загадка, которую мы загадали в декабре, посвящена выдающейся русской актрисе Марии Гавриловне Савиной (1854–1915), которая блистала на сцене Александринского театра в Петербурге. Она посвятила свою жизнь театру, жила в театре и ради театра. Недаром своим девизом выбрала слова: «Сцена — моя жизнь!».

Загадка, которую мы загадали в декабре, посвящена выдающейся русской актрисе Марии Гавриловне Савиной (1854–1915), которая блистала на сцене Александринского театра в Петербурге. Она посвятила свою жизнь театру, жила в театре и ради театра. Недаром своим девизом выбрала слова: «Сцена — моя жизнь!».

Мария Гавриловна родилась в небогатой семье провинциальных актёров, и потому в её жизни были и тяжёлые времена. Прежде чем стать заслуженной артисткой Императорских театров в Санкт-Петербурге, она выступала на подмостках многих городов России. Достигнув славы, она считала своим долгом помогать нуждающимся коллегам.

В 1895 году Мария Гавриловна основала Убежище для престарелых сценических деятелей в память Императора Александра III. Сначала общество разместило своих подопечных в доме на Кирочной улице, где жильцам предоставлялся полный пансион. Через год обществу был выделен участок земли на Петровском острове на берегу Малой Невки, где вскоре был построен двухэтажный каменный дом — так называемый «Савинский корпус». Здесь также были организованы приют для детей-актёров и сирот и пансион для детей старшего возраста.

Последние годы своей жизни Мария Савина провела в особняке на берегу Карповки, который построил её гражданский муж, предприниматель и меценат Анатолий Евграфович Молчанов. Этот дом, построенный архитектором Фёдором Михайловичем Гейслером, является одним из лучших образцов петербургского модерна. Инициалы Молчанова — буквы «А.Е.», переплетенные в форме растительного орнамента, украшают крышу его угловой башни.

Мария Савина скончалась в Петрограде 8 (21) сентября 1915 года. Её хоронил весь город: гроб с телом актрисы вынесли из особняка на набережной Карповки старейшие артисты Александринского театра. По завещанию Мария Гавриловна была похоронена не на Серафимовском кладбище, где покоились ее отец, сестра и брат, а у храма Николая Чудотворца при Убежище престарелых сценических деятелей на Петровском острове. В советское время Убежище было переименовано в Дом ветеранов сцены имени Марии Савиной. В 1921 году рядом с прославленной актрисой был похоронен и ее муж Анатолий Евграфович Молчанов.

Неподалёку от особняка А. Е. Молчанова и М. Г. Савиной стоит знаменитый Первый жилой дом Ленсовета, возведенный в начале 1930-х годов по проекту архитекторов Е. А. Левинсона и И. И. Фомина. В этом доме жило много известных людей, но на фасаде, обращенном к набережной Карповки, установлена лишь мемориальная доска в честь коллеги М. Г. Савиной — народного артиста СССР Юрия Михайловича Юрьева (1872–1948).

Этот выдающийся русский драматический актёр также был тесно связан с Александринским театром, где он служил с 1893 года, а в 1922–1928 годах занимал должность художественного руководителя.

Ю. М. Юрьев проживал в доме на Карповке с 1937 года до конца жизни, за исключением нескольких военных лет, когда он вместе с театром им. А. С. Пушкина был эвакуирован в Новосибирск. Юрий Михайлович скончался в марте 1948 года и был похоронен в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

На южном и северном фронтоне этой достопримечательности Петроградской стороны написаны и ее название, и год возведения. Внутри также можно прочесть значимые для Петербурга даты, причем две из них относятся к годам до постройки достопримечательности (1752 и ****), а четыре — к последующим годам (1788, ****, ****, 1975).

Вопросы:

- Назовите пропущенные годы и точные даты загаданных событий.

- Где еще на Петроградской стороне сохранились подобные памятные знаки?

- Какая из этих табличек содержит наиболее обстоятельный текст?

Правильные ответы

Невские ворота Петропавловской крепости примечательны не только своим величественным обликом, который они обрели в 1787 году благодаря проекту архитектора Николая Львова. Под их сводом установлены памятные таблички о самых значительных и катастрофических наводнениях в истории нашего города.

Нынешнюю осень суеверные люди встречали с трепетом, ведь два самых крупных наводнения в городе произошли именно в двадцать четвертом году — в XIX и ХХ веке. И даже 1724 год был отмечен двумя сильными подъемами воды в Неве — в январе и в ноябре. Впрочем, «магия ста лет» — это большая условность. Нева неоднократно выходила из берегов, что обусловлено географическими особенностями Санкт-Петербурга. Самым же страшным и катастрофическим наводнением в истории города считается наводнение 21 сентября 1777 года, третье по уровню подъема воды (321 см выше ординара). В тот день погода изменилась столь резко и стремительно, что стихия застала петербуржцев врасплох, и это привело к многочисленным человеческим жертвам. Огромный урон был нанесён дворцам, жилым домам, садам и рощам Петербурга. Сильно пострадал и Домик («Первоначальный дворец») Петра I. После наводнения 1777 года Екатерина II подписала Указ об учреждении специальных знаков и сигналов, по которым петербуржцы могли заблаговременно узнать о надвигающейся стихии, стали всесторонне изучаться причины невских наводнений. Именно после той катастрофы берега Невы стали укрепляться гранитом.

В память о наводнениях разных лет в Петербурге установлены таблички с указанием уровня, которого достигала вода. На Петроградской стороне, помимо Петропавловской крепости, они есть в фойе Ботанического сада (1824 и 1924 годы), на Большой Пушкарской и улице Лизы Чайкиной (1924 год), на Домике Петра (1975 год). Прежде такие памятные знаки можно было увидеть на проспекте Добролюбова и улице Куйбышева. Самая же подробная и информативная табличка находится на Ждановской улице. Надпись на ней (в современной орфографии) гласит:

«1824-го года Ноября 7-го дня в пятницу, при западно-юго-западном (WSW) сильном ветре, переменившемся потом в западный, вода выступила из берегов всех здешних рек и пополудни в 2 часа поднялася до нижеозначенной черты».

Правильные ответы:

- 1777, 1824, 1924. 26 октября (6 ноября) 1752 года, 10 (21) сентября 1777 года, 29 сентября (10 октября) 1788 года, 7 (19) ноября 1824 года, 23 сентября 1924 года, 29 сентября 1975.

- Ботанический сад (фойе); ул. Лизы Чайкиной, 3; Ждановская ул., 13; Большая Пушкарская ул., 10; Петровская наб. Домик Петра I.

- Табличка на Ждановской улице.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Это необычное здание, спрятанное в глубине дворов Петроградской стороны, — одно из первых железобетонных строений нашего города. Оно имеет форму цилиндра, в центре которого некогда находились шахты грузовых лифтов. Таким образом, поэтажный план здания напоминал рабочие детали важнейшего изобретения, для отдельных экземпляров которого и строилось здание.

Вопросы:

- Что это за здание и где оно находится?

- Какую важнейшую часть конструкции российской версии этого изобретения впервые начали производить на Петроградской стороне?

- Как называлось это предприятие в начале своей истории? Какое название оно получило в ХХ веке?

Правильные ответы

Первые автомобили появились на улицах Санкт-Петербурга в конце XIX века, и хотя в те времена их было не так много, для них всё равно требовался гараж.

В начале XX века предприниматель Карл-Людвиг Крюмвель вместе с сыновьями Адольфом и Карлом открыл в Ковенском переулке экипажную фабрику, где изготавливали кузова и собирали первые автомобили. При фабрике по адресу Ковенский переулок, 5 был открыт гараж. Это было одно из первых железобетонных сооружений в городе. К сожалению, здание не сохранилось, так как было снесено в начале XXI века.

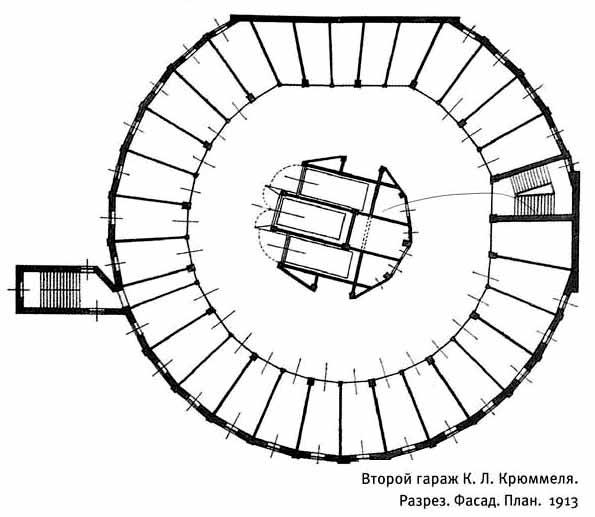

До наших дней сохранился только второй гараж, построенный Крюмвелем в 1913-1914 годах на Петроградской стороне, во дворе дома 12 по Большой Посадской улице. В отличие от гаража на Ковенском, который вмещал 60 автомобилей, это сооружение могло разместить 130 машин.

Здание имело цилиндрическую форму и было четырёхэтажным. Помещения для автомобилей располагались на каждом этаже по кругу, а в центре находилась лифтовая шахта с тремя подъёмниками. Автором проекта был гражданский инженер Александр Викторович Болотников.

Гараж Крюмвеля долгое время использовался по назначению. В ХХ веке здесь находился Таксомоторный парк № 1. В настоящее время здание было перестроено, и в нём открылся деловой центр. Лифтовая шахта была превращена в атрий.

Стоит упомянуть и о зарождении автомобилестроения в России. Его основателями стали два талантливых петербургских инженера и предпринимателя: Пётр Фрезе и Евгений Яковлев.

В 1883 году на международной выставке в Чикаго они увидели модель автомобиля Карла Бенца и решили создать собственный автомобиль, чтобы не нарушать ничьи патенты. Пётр Александрович Фрезе в то время владел крупной и успешной экипажной фабрикой, которая находилась на пересечении нынешних улиц Некрасова и Чехова. Евгений Александрович Яковлев занимался разработкой двигателей внутреннего сгорания. Один из его двигателей на жидком топливе получил высокую оценку Д. И. Менделеева.

Е. А. Яковлев жил на Петроградской стороне в собственном доме № 9 по Мытнинской набережной, где содержал механическую мастерскую. Кроме того, у него был участок в Колтовской слободе, на Большой Спасской, 28 (ныне улице Красного Курсанта). Рядом с этим местом в 1891 году он открыл Первый русский завод газовых и керосиновых двигателей, который впоследствии стал знаменитым заводом «Вулкан».

Работа над первым российским автомобилем заняла три года. 14 июля 1896 года на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде инженеры представили свою первую модель. Император Николай II, посетив экспозицию в отделе экипажного дела, осмотрел «бензиномотор», но особого интереса к нему не проявил. Однако П. Фрезе и Е. Яковлев использовали этот факт в рекламных целях и вскоре начали серийное производство автомобилей.

Правильные ответы:

- Автомобильный гараж фирмы К. Л. Крюммеля, Большая Посадская улица, 12.

- Двигатель внутреннего сгорания.

- Завод газовых и керосиновых двигателей Яковлева. Завод «Вулкан».

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Этот объект появился на карте Петроградской стороны совсем недавно. Он посвящен людям, которые благодаря некому ограничению в возможностях здоровья существенно помогли защитникам нашего города во время блокады.

Вопросы:

- Назовите этот объект.

- Какие культурные учреждения, предназначенные для таких людей, расположены рядом?

- Какая улица Петроградской стороны названа именем человека, много сделавшего для помощи таким людям?

Правильные ответы

Правильные ответы:

- Сквер Слепых Слухачей, памятник «Слепой слухач — защитник неба блокадного Ленинграда».

- Библиотека для слепых и слабовидящих, Дом культуры имени В. А. Шелгунова.

- Улица Грота.

Совсем недавно, 3 сентября этого года, на Стрельнинской улице был официально открыт памятник, связанный с героическими страницами истории нашего города. Называется он «Слепой слухач — защитник неба блокадного Ленинграда». Сквер, в котором установлен этот монумент, с прошлого года также называется сквером Слепых Слухачей, а находится он рядом со специальной центральной библиотекой для слепых и слабовидящих. Именно в этом здании в годы Великой Отечественной войны проходил отбор слухачей для войск противовоздушной обороны.

В те времена аналогов современных радаров не было. Система ПВО была оснащена звукоулавливателями, состоящими из набора труб разного диаметра. Благодаря им можно было заранее узнать о приближении авиации врага. Однако первых бойцов, работающих со звукоулавливателями, стал подводить главный аппарат — слух.

Тогда военачальники призвали на службу незрячих из числа членов Ленинградского общества слепых, в надежде, что у людей с тотальной слепотой «сработают» компенсаторные механизмы. И действительно, слух у этих людей оказался острее, чем у зрячих бойцов-слухачей.

В начале 1942 года в армию были определены несколько слепых слухачей. Они по звукам различали советские и вражеские самолёты, более того, шум мотора подсказывал им тип авиации. Ежемесячно благодаря работе слепых слухачей отражались сотни налётов.

Авторами памятника на Стрельнинской улице стали скульптор Мария Третьякова, слепоглухой скульптор Александр Сильянов и архитектор Леонид Копыловский. Бронзовая скульптура установлена на постаменте высотой чуть больше метра, что позволяет незрячим людям тактильно «осмотреть» ее.

Расположенная рядом со сквером библиотека для слепых и слабовидящих имеет давнюю историю. В ее здании и прежде находились социальные учреждения. В 80-е годы XIX века здесь размещались приют и богадельня, позднее — Дом трудолюбия для женщин с швейными мастерскими и школой кройки и шитья. 7 января 1927 года на Стрельнинской улице, 11, открылся центральный клуб слепых. Спустя два года он был переименован в Дом просвещения и назван в честь Василия Андреевича Шелгунова — рабочего с Обуховского завода, профессионального революционера, участника революции 1905 года, который ослеп в 38 лет, но продолжил свою борьбу.

В 1967 году незрячие люди получили новое здание на улице Шамшева, дом 8. Здесь находится Дом культуры имени В. А. Шелгунова, а также Центр культурно-спортивной реабилитации для инвалидов по зрению (ЦКСР) — структурное подразделение Санкт-Петербургской региональной организации Всероссийского Общества слепых (СПбРО ВОС). В здании же на Стрельнинской улице остается библиотека.

Как известно, незрячие пользуются книгами, написанными специальным шрифтом, который был изобретен еще в XVIII веке французом Луи Брайлем. В России азбуку Брайля русифицировал князь Денис Оболенский, который в 7-летнем возрасте лишился зрения. Впоследствии русская азбука для слепых была доработана Константином Карловичем Гротом (1815–1897) — самарским губернатором и выдающимся общественным деятелем. У Грота было слабое зрение, и он хорошо понимал, с какими трудностями сталкиваются люди, лишённые возможности видеть мир. В 1881 году он стал председателем Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых и вложил в это дело свои личные средства.

Под руководством Попечительства были открыты две школы для слепых детей: одна для мальчиков, другая для девочек. В этих школах детей учили ориентироваться в пространстве, читать и писать, а также различным наукам. Особое внимание уделялось обучению ремеслам, чтобы дети могли зарабатывать на жизнь самостоятельно. Вскоре обе школы объединили в одно учебное заведение — Александро-Мариинское училище слепых. Оно располагалось на Песочной улице (ныне улица Профессора Попова) в просторном трёхэтажном здании. Тогда же стали открываться и учреждения для взрослых, где незрячим людям помогали адаптироваться к жизни и осваивать различные ремесла.

В 1906 году перед зданием Александро-Мариинского училища был открыт памятник К. К. Гроту: на постаменте в виде колонны установлен бюст Константину Карловичу, а рядом сидит девочка и читает книгу методом Брайля. Когда в 1962 году школа-интернат переехала в новое здание на пр. Шаумяна, 44, туда же перенесли и памятник. О старом здании этого учебного заведения напоминает улица Грота, пересекающая улицу Профессора Попова недалеко от того места, где находилось Александро-Мариинское училище.

Информация о получении сувенирных призов от библиотечной системы Петроградского района будет отправлена победителям на почту.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Прилагательным, образованным от названия этой части Петроградской стороны, названы и цикл стихов, написанных ПОЭТОМ, который провел здесь последнее лето своей жизни, и проспект, на котором стоит церковь, где этот ПОЭТ крестил своих детей.

Вопросы:

- Назовите загаданного поэта и упомянутый цикл его стихов.

- Назовите упомянутую церковь и архитектора, создавшего её.

- Какое благотворительное заведение было построено в те же годы напротив этой церкви?

Правильные ответы

- Александр Сергеевич Пушкин, Каменноостровский цикл.

- Церковь Рождества св. Иоанна Предтечи (Каменноостровский проспект, 83). Архитектор Юрий Матвеевич Фельтен.

- Инвалидный дом императора Павла I.

Последнее лето своей жизни Александр Сергеевич Пушкин провел на Каменном острове, где вместе с семьей снимал дачу. Здесь поэтом был написан последний лирический цикл стихов, который часто называют «каменноостровским циклом». К нему относят четыре пронумерованных Пушкиным стихотворения: «Молитва» («Отцы пустынники и жены непорочны...») (II), «Подражание италиянскому» (III), «Мирская власть» (IV), «Из Пиндемонти» (VI), а также «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Странник» и «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...».

Каменноостровский цикл называют также Страстным, поскольку он связан с глубокими душевными и религиозными переживаниями поэта и навеян последней в его жизни Страстной неделей 1836 года, в которую умирала его мать.

В пушкинские времена Каменный остров был дачным пригородом Петербурга. Дача Ф. И. Доливо-Добровольской, которую снимал Пушкин летом 1834 и 1836 года, не сохранилась до наших дней. На ее месте в 1912–16 годах было построено здание сельскохозяйственных курсов, где сейчас располагается морской рыбопромышленный колледж (Большая аллея, 22).

С именем Александра Сергеевича связана и Церковь Рождества св. Иоанна Предтечи. Здесь были крещены его дети: в июле 1833 — Александр, в мае 1835 — Григорий, в июне 1836 — Наталья.

Храм на Каменном острове строился в 1776–1778 годах. Автором его проекта был Юрий Матвеевич Фельтен, который в то время был привлечен к строительству Каменноостровского дворца. Выбор нетрадиционного псевдоготического стиля для церкви был, безусловно, связан с романтическими увлечениями цесаревича Павла Петровича, владевшего Каменным островом.

Первоначально церковь предполагали освятить во имя апостолов Петра и Павла и в честь Чесменской баталии. Но освящение храма произошло 24 июня 1778 года, в день Рождества Св. Иоанна Крестителя.

В храме некогда хранились икона святых пророка Елисея и мучеников Адриана и Наталии, которой Екатерина II благословляла вел. кн. Наталью Алексеевну в день бракосочетания в 1773 г. с вел. кн. Павлом Петровичем, икона Богоматери, преподнесенная императору Александру I в качестве Чудотворной, а также частица животворящего древа Господня.

По воле Павла I, магистра Мальтийского ордена, в декабре 1799 года при церкви было основано мальтийское кладбище, но через восемь лет оно было закрыто, а захоронения перенесены на Смоленское.

Место для церкви было выбрано рядом со строящейся богадельней для моряков-инвалидов — участников Чесменского сражения.

Инвалидный дом был учрежден в 1766 г. по ходатайству цесаревича Павла Петровича, который стал тогда адмиралом Российского флота. Разработку проекта благотворительного учреждения, которое называли Инвалидным домом, морской богадельней, а в 1860-х годах — Домом Императора Павла I, поручили Ивану Креберу — архитектору Адмиралтейства. Церемония закладки состоялась 17 мая 1776 года. Каменщики и плотники строили его быстро и квалифицированно, отделочные работы закончили в 1778 году. Осенью этого же года оно смогло принять первых инвалидов, потерявших здоровье в морских сражениях и оставшихся без помощи родных и близких.

В 1806 г. здание капитально перестроил, правда частично, арх. А. Д. Захаров. В 1840-х годах к дому пристроили мансарду.

В 1978 г. при подготовке к летним Олимпийским играм 1980 г. здание разобрали и на его месте построили новое, повторяющее обликом старый дом. В настоящее время здесь находится Комплексная школа высшего спортивного мастерства.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Герой классического произведения русской литературы, возвращаясь домой с Петроградской стороны, останавливается на одном из островов и засыпает в придорожных кустах. Кошмарный сон, который он видит, только подталкивает его к совершению рокового деяния.

Другой персонаж того же произведения направляется на тот же остров, но не доходит и расстается с жизнью.

Вопросы:

- Назовите произведение, его автора и двух упомянутых героев.

- О каком острове Петроградской стороне идет речь?

- Назовите место на Петроградской стороне, где второй персонаж окончил жизнь.

- Какое примечательное здание, сохранившее свое назначение до наших дней, упоминается в сцене этой смерти? Назовите его адрес.

Правильные ответы

- Ф. М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Родион Романович Раскольников, Аркадий Иванович Свидригайлов.

- Петровский остров.

- B начале Съезжинской улицы, у дома пожарной части, под каланчой.

- Съезжий дом и пожарная часть Петербургской части — 5-й отряд противопожарной службы по Санкт-Петербургу. Большой проспект П. С., 11 / Съезжинская улица, 2.

6 июля в Санкт-Петербурге в четырнадцатый раз отмечался День Достоевского. В этот день городские музеи, театры и библиотеки города традиционно устраивают выставки, спектакли и прочие культурные акции, приглашая на них жителей и гостей города. Дата праздника связана с романом «Преступление и наказание», события которого начинаются именно в июле.

Наша июльская загадка также была посвящена этому произведению Федора Михайловича. И хотя основные события «Преступления и наказания» разворачиваются в районе Сенной площади, некоторые ключевые сцены происходят на Петроградской стороне. И первая из них описывается в самом начале романа.

Родион Раскольников жил в Столярном переулке «в желтой каморке, похожей на шкаф или на сундук». В дни, когда «взор и мысль просили простору», он отправлялся на Острова.

«Зелень и свежесть понравились сначала его усталым глазам, привыкшим к городской пыли, к известке и к громадным, теснящим и давящим домам. Тут не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. Но скоро и эти новые, приятные ощущения перешли в болезненные и раздражающие. <...> Он пошел домой; но дойдя уже до Петровского острова, остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул».

Здесь, на Петровском острове, приснился Раскольникову страшный сон об истязании клячи, ставший одним из событий, подтолкнувших его к совершению преступления.

На Петроградской стороне совершил самоубийство и один из центральных персонажей романа Аркадий Иванович Свидригайлов. Ранним утром он вышел из гостиницы на Большом проспекте и направился к Малой Неве, намереваясь свести счеты с жизнью.

«Молочный, густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве. <...> Холод и сырость прохватывали всё его тело, и его стало знобить. Изредка он натыкался на лавочные и овощные вывески и каждую тщательно прочитывал. Вот уже кончилась деревянная мостовая. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная, издрогшая собачонка, с поджатым хвостом, перебежала ему дорогу. Какой-то мертво-пьяный, в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее. Высокая каланча мелькнула ему влево. „Ба! — подумал он, — да вот и место, зачем на Петровский? По крайней мере при официальном свидетеле...“ Он чуть не усмехнулся этой новой мысли и поворотил в — скую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчой».

Здесь, возле здания пожарной части, Свидригайлов спустил курок.

Дом с каланчой стоит и поныне на углу Большого проспекта и Съезжинской улицы. Пожарная и полицейская, или Съезжая, части существовали на этом месте с конца XVIII века, но в 1827 году здесь был возведен новый двухэтажный каменный дом, который впоследствии неоднократно перестраивался. В 1884–1885 годах была пристроена центральная часть комплекса. Сейчас здесь располагается 5-й отряд противопожарной службы по Санкт-Петербургу.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Экспонаты этого специфического и не предназначенного для широкой публики научного музея могут шокировать. Среди них можно найти и знаменитый объект антирекламы, ставший основой для известного мема.

Вопросы:

- Назовите этот музей и учебное заведение, на территории которого он расположен.

- Чье имя носит это учебное заведение и где на Петроградской стороне жил этот ученый?

- Как называлось загаданное учебное заведение при его основании и в чем была его уникальность?

Правильные ответы и победители

На Петроградской стороне расположен один из самых крупных анатомических музеев в Европе — Анатомический эрмитаж. Он находится на территории Первого медицинского университета, и попасть в него можно только с экскурсией и по предварительной записи. Именно здесь воочию можно увидеть и сравнить легкие курильщика и легкие здорового человека, а также другие человеческие органы в нормальном и патологическом состоянии. Специалисты кафедры анатомии рассказывают экскурсантам об истории медицины и анатомических музеев, о строении человеческого организма и здоровом образе жизни. Экспозиция, насчитывающая сейчас около 1500 экспонатов, создавалась на рубеже XIX–XX веков на основе учебных анатомических препаратов, собранных профессором Николаем Александровичем Батуевым.

С того же времени ведет свою историю и Первый медицинский, который был основан в 1897 году при поддержке С. П. Боткина как Женский медицинский институт. Это было первое в России и Европе учебное заведение, дававшее женщинам высшее медицинское образование. В первые годы своего существования институт существовал на частные пожертвования.

В слушательницы института принимались лица христианских исповеданий в возрасте 20–35 лет, получившие среднее образование и выдержавшие испытание по латинскому языку. При этом абитуриентки, имевшие аттестаты зрелости или окончившие высшие женские курсы и выдержавшие там экзамен по латинскому языку, принимались на учебу без испытаний. Учебная программа соответствовала программе других медицинских факультетов. Курс обучения составлял 5 лет, и по его окончании выпускницам выдавался диплом, предоставляющий право заниматься врачебной практикой, но только в женских лечебных учреждениях.

В 1904 году было утверждено новое положение об институте, значительно увеличившее его учебные и материальные средства и сравнявшее его с медицинскими факультетами. Общее число кафедр достигло 32. Выпускницы, окончившие курс с выдающимся успехом, могли быть оставлены при институте для усовершенствования в науках и назначены сверхштатными ассистентами к профессорам. Окончившие курс получали диплом на звание лекаря, со всеми правами на медицинскую деятельность. Институту также давалось право производить испытания и выдавать дипломы на степень доктора медицины. Выпускницам института могли также получать ученые медицинские степени при университетах и военно-медицинской академии.

С момента образования и до 1917 года Женский медицинский институт выпустил 13 тысяч женщин-врачей.

За свою историю учебное заведение сменило несколько названий: Петроградский женский медицинский институт (1918), Первый ленинградский медицинский институт — 1 ЛМИ, «1-ый мед». В 1936 году институту было присвоено имя академика Ивана Петровича Павлова, а в 1994 году медицинский вуз был преобразован в университет. Ныне он носит название Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова.

Жизнь и деятельность выдающегося русского ученого, первого российского лауреата Нобелевской премии Ивана Петровича Павлова связана в том числе и с Петроградской стороной. С 1891 года он возглавлял физиологический отдел в Институте экспериментальной медицины. Именно поэтому одна из улиц на Аптекарском острове, где расположен ИЭМ, носит его имя. А жил ученый с 1889 по 1918 год в доме на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц.

Правильные ответы:

- Анатомический эрмитаж. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова.

- Иван Петрович Павлов жил на Большой Пушкарской улице в доме номер 18.

- Женский медицинский институт — первое в России и в Европе учебное заведение, дававшее высшее медицинское образование женщинам.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Столб и Вата. Наталья, Петр, Фома и Христофор. Ель и Береза. Ворон, Бык, Медведь и Заяц. Радость и Веселье. Догадайтесь, что мы загадали (причем не по одному разу) этими словами, хотя могли бы назвать и другие, и ответьте на наши вопросы.

Вопросы:

- Назовите все имена самого большого.

- Назовите два, связанные с Радостью и с Весельем.

- Назовите из перечисленных тот, которого сейчас уже нет.

Правильные ответы

Петроградский и Аптекарский, Петровский и Каменный, Елагин и Крестовский, Заячий и Бычий, — всё это Невские острова, на которых расположен Петроградский район. Так они называются сейчас, но в прошлом они имели и иные названия.

Самый крупный из них — Петроградский остров. Первое упоминание о нём можно найти в Новгородской летописи 1348 года, где он назван Берёзовым. В XV веке в писцовых книгах появляется другое название — Фомин остров, но неизвестно, кем был этот Фома и почему он дал имя и острову, и местности на противоположном берегу Невы с тремя деревнями (Фомин конец).

В XVII веке, во времена шведского владычества, нынешний Петроградский остров назывался Koiwosari и Biorckenholm, что переводится с финского и шведского как «Берёзовый остров».

После основания Санкт-Петербурга первые городские кварталы появились на Петроградской стороне, поэтому остров стал называться Городовым, Городским и Петербургским. В первой трети XVIII века также использовалось название Троицкий остров по названию церкви Святой Троицы, построенной на первой петербургской площади.

В 1914 году, после переименования Санкт-Петербурга в Петроград, весь исторический район и его главный остров также сменили своё название. Хотя спустя десять лет были попытки ввести новые топонимы — Ленинградская сторона и Ленинградский остров — они так и не прижились.

Также стоит вспомнить и другие названия Невских островов.

Петровский остров когда-то назывался Столбовым — возможно, из-за своей вытянутой формы или из-за навигационных сооружений, которые были на нём в прежние времена.

Аптекарский остров некогда именовался Диким или Еловым. Его финское название тоже не совсем понятно: то ли Корписаари, что означает «остров с дремучим лесом», то ли Корпписаари, что переводится как «Вороний остров». В 1714 году по указу Петра I остров отдали в ведение Медицинской канцелярии и Главной аптеки, а в восточной его части разбили Аптекарский огород, положивший начало Ботаническому саду.

По преданию, Каменный остров получил своё название благодаря огромному камню, который лежал у его южного берега на дне Невы. В советское время остров называли островом Трудящихся, поскольку после революции здесь были открыты дома отдыха и санатории для тружеников.

Есть несколько легенд, связанных с Крестовским островом. Согласно одной из них, название острова произошло от старинной часовни, по другой — от большого креста, найденного в земле при строительстве особняка. По другой версии, название связано с расположенным здесь крестообразным озером. Также остров называли островом Святой Натальи в честь любимой сестры Петра I — Натальи Алексеевны, а затем — Христофоровским островом в честь графа Бурхарда Христофора Миниха, который получил его во владение.

Елагин остров на старинных картах носил финское название Мистулансаари. По-русски его называли Мишиным островом, вероятно, из-за созвучия или из-за медведей, которые здесь водились. Иван Елагин, государственный деятель, историк, поэт и философ, стал владельцем острова в 1777 году. Он разбил здесь прекрасный парк, построил оранжереи и зимний сад с экзотическими тропическими деревьями и певчими птицами, а также возвёл первый каменный дворец. В то время остров стали называть Елагиным или Островом Радости.

Согласно городскому фольклору, название Заячьего острова связано с легендой о том, как этот пушистый зверёк смягчил гнев царя Петра на строителей Петропавловской крепости. Однако более вероятно, что название является переводом с финского языка — Jänissaari, что означает «Заячий остров». Возможно, здесь также закралась ошибка, и остров мог называться Jäänisaari, что переводится как «Иванов остров», «остров Ивана Купалы». Эту версию подтверждает шведское название острова — Люст-хольм, что означает «Весёлый остров» — место, где проводились праздники. И это название было в ходу ещё во времена Петра I.

Название Бычьего острова — Хяркясаари также является переводом с финского языка.

Когда-то у восточной оконечности Петроградского острова находились и другие острова. Самым известным из них был Тучков буян. В старину буянами называли речные пристани, где с судов выгружали товары. На этих небольших невских островах располагались склады и таможня.

В начале XX века протоки, разделявшие эти острова, были засыпаны, и осталось лишь название «Тучков буян», которое перешло на городскую территорию.

В 1940 году с Петроградским островом был соединён Ватный, или Таможенный остров, расположенный напротив Васильевского острова, возле Биржевого моста. В настоящее время эта территория входит в состав исторического района «Тучков буян», где идёт строительство парка и Судебного квартала.

Правильные ответы:

- Петроградский остров. Фомин, Березовый, Городовой, Городской, Троицкий, Петербургский остров.

- Остров радости (Елагин остров), Весёлый остров (Заячий остров).

- Ватный остров

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

На этой достопримечательности Петроградской стороны в числе прочих можно прочесть слова: Индеец, Феникс, Ворон, Тукан, Павлин, Облако, Чаша, ТИХИЙ, ВОСТОК, NO25.

Вопросы:

- Где находится этот арт-объект и чьи портреты изображены на нем?

- Какое расположенное рядом учреждение основано одним из изображенных здесь людей и носит имя другого?

- Какая организация, работавшая на территории известного исторического объекта Петроградской стороны, обозначена на представленном здесь плане этого объекта трехбуквенной аббревиатурой?

Правильные ответы и победители

Правильные ответы:

- Брандмауэр дома № 22 на Пионерской улице, на углу Чкаловского проспекта. В. П. Чкалов, А. Ф. Можайский, Пётр 1, Ю. А. Гагарин, С. П. Королёв, К. Э. Циолковский.

- Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского.

- Газодинамическая лаборатория (ГДЛ).

На углу Пионерской улицы и Чкаловского проспекта, за Чкаловским сквером, на стене дома № 22 изображена композиция «Покорители неба и космоса». Здесь, помимо портретов знаменитых личностей (Валерий Павлович Чкалов, Александр Фёдорович Можайский, Пётр Великий, Юрий Алексеевич Гагарин, Сергей Павлович Королёв, Константин Эдуардович Циолковский), можно увидеть и карту северного полушария Земли с пролетающим над Северным полюсом чкаловским самолетом URSS-N025, и карту звездного неба с многочисленными созвездиями (их названия упоминались в тексте загадки) и взлетающим кораблем «Восток».

Рядом с Чкаловским сквером находится Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского — одно из первых военно-учебных заведений России. Оно было создано более трех веков назад и ведет свою историю от Инженерной школы, основанной еще Петром I в 1712 году. Это высшее военное учебное заведение неоднократно реорганизовывалось и меняло названия, а имя А. Ф. Можайского получило 19 марта 1955 года приказом Министра обороны СССР.

Контр-адмирал Александр Фёдорович Можайский (1825–1890) — один из пионеров русской авиации. Сын потомственного моряка, адмирала русского флота Фёдора Тимофеевича Можайского, выпускник Морского кадетского корпуса и выдающийся изобретатель. С 50-х годов XIX века Александр Фёдорович вел экспериментальные исследования в области воздухоплавания, а в 1876 году, оставив военную службу, начал работать над проектом своего самолета, который создал в 1882 году. Можайский назвал своего первенца «Жар-птицей». Изображение этого самолета также можно увидеть на брандмауэре в Чкаловском сквере. Он весил 57 пудов (около 934 кг) и летел со скоростью 11 метров в секунду. Тягу обеспечивали два паровых двигателя мощностью 10 и 20 лошадиных сил. К сожалению, при посадке самолёт зацепился крылом за землю, а механик получил травму. До конца жизни Александр Фёдорович пытался отремонтировать свой самолёт и улучшить его лётные качества, но так и не успел этого сделать.

В левом нижнем углу композиции «Покорители неба и космоса» изображен основатель нашего города Петр Первый, который способствовал развитию наук и техники. И хотя до первого полета в космос в петровские времена было еще очень далеко, сам принцип реактивного движения ракеты был уже хорошо известен. Так, при Петре I, в 1717 году, русская армия впервые приняла на вооружение осветительную ракету отечественного производства. Она могла подниматься на высоту более 1 км и оказалась столь удачной, что войска пользовались ей ещё полтора столетия.

Рядом портретом Петра на граффити представлен план Петропавловской крепости с Иоанновским равелином, куда в 1927 году была переведена из Москвы Газодинамическая лаборатория (ГДЛ). Главной задачей этой лаборатории была разработка ракетных снарядов и жидкостных ракетных двигателей, ставших прообразами двигателей советских ракет и космических аппаратов. В конце 1933 года ГДЛ вошла в состав Реактивного научно-исследовательского института.

В 1973 году на месте ГДЛ открылся Музей космонавтики и ракетной техники имени работавшего здесь Валентина Петровича Глушко. В его экспозиции представлены реконструкции кабинетов ученых, корабли «Восток», «Восход», «Союз», снаряжение и скафандры космонавтов. Некоторые экспонаты можно увидеть и перед входом в музей, среди них — два спускаемых аппарата космических кораблей, побывавших на орбите. Второй спускаемый аппарат корабля «Союз», приземлившийся 10 апреля 2017 года с космонавтами Сергеем Рыжиковым, Андреем Борисенко и астронавтом Робертом Кимбро, был установлен в Петропавловской крепости всего несколько дней назад, накануне Дня космонавтики.

Наши победители:

- Светлана Клименко

- Татьяна Новицкая

- Лариса Карпова

Информация о получении сувенирных призов от библиотечной системы Петроградского района будет отправлена победителям на почту.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Представители знаменитой династии создали на Петроградской стороне два учреждения, имеющие схожее название и носящие имена этих людей.

Первое учреждение за 40 лет до возникновения второго прекратило свое существование, слившись с третьим, носящим имя выдающегося человека, жившего и работавшего на Петроградской стороне.

- Назовите три упомянутые учреждения

- Назовите эту династию, ее знаменитого основателя.

- Кто из представителей этой семьи, носящий другую фамилию, стал первым директором и организатором второго учреждения?

Правильные ответы и победители

На Аптекарском острове, на улице Академика Павлова, рядом со знаменитым Институтом экспериментальной медицины расположен Институт мозга человека — ведущее учреждение Российской академии наук по изучению работы мозга и лечению заболеваний нервной системы. Здесь ведутся фундаментальные исследования организации мозга человека и его сложных психических функций — мышления, речи, эмоций, внимания, памяти, творчества, а также разрабатываются методы лечения болезней мозга. Институт носит имя его основательницы — академика Натальи Петровны Бехтеревой, внучке выдающегося русского ученого — психиатра, невропатолога, физиолога Владимира Михайловича Бехтерева. Сын же Натальи Петровны — Святослав Всеволодович Медведев, стал первым директором-организатором этого научного учреждения.

Примечательно, что задолго до появления современного Института мозга на Петроградской стороне существовал другой институт со схожим названием, изучавший мозг и психическую деятельность человека. Он располагался на Петровской набережной, в бывшем дворце великого князя Николая Николаевича.

Государственный институт мозга был создан в 1918 году по инициативе академика В. М. Бехтерева как отдел Психоневрологического института. В 1925 году в связи с сороковой годовщиной профессорской деятельности В. М. Бехтерева Институту было присвоено имя его создателя, а в 1926 году институт был преобразован в клиническую психоневрологическую больницу. Однако в 1932 году он вновь начал функционировать как институт, научные исследования успешно продолжились.

В период Великой Отечественной войны на базе Института действовал эвакогоспиталь, а лечебная и исследовательская работа продолжалась и в условиях блокады Ленинграда.

В 1948 году Государственный институт по изучению мозга имени В. М. Бехтерева был преобразован в Институт физиологии центральной нервной системы АМН СССР, а в 1950-м влился в состав Института физиологии имени И. П. Павлова АН СССР.

Правильные ответы:

- Государственный институт мозга им. В. М. Бехтерева, Институт мозга человека им. Н. П. Бехтеревой, Институт физиологии им. И. П. Павлова.

- Владимир Михайлович Бехтерев, династия Бехтеревых.

- Святослав Всеволодович Медведев.

Наши победители:

- Мария Евдокимова

Информация о получении сувенирных призов от библиотечной системы Петроградского района будет отправлена победителям на почту.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Укрепленный военный объект, храм и сооружение, в котором могла бы поселиться Рапунцель, а также ряд других зданий промышленного назначения расположены на одной улице под одним номером.

Вопросы:

- Назовите три первые упомянутые достопримечательности.

- Назовите первоначальное название старинного предприятия, в честь которого была названа улица.

- Жертвам какого трагического события посвящен расположенный в том же квартале памятник?

Правильные ответы и победители

В 1721 году Петр I повелел построить на Аптекарском острове мастеровую избу и выделывать в ней лекарские инструменты. Эта мастерская дала начало построенному в XIX веке инструментальному заводу. Старейшее предприятие, до сих пор производящее медицинскую технику, несколько раз меняло свое название. В 1760 году завод получил название «Петербургская инструментальная фабрика», в 1796 — «Петербургский инструментальный завод», в 1896 — «Завод военно-врачебных заготовлений», в 1922 — «Красногвардеец». Сейчас производственные корпуса предприятия находятся на Выборгской стороне, но в топонимике Аптекарского острова осталось название Инструментальной улицы. Загаданные нами объекты расположены на этой улице и обозначены на карте под номером 3.

В течение некоторого времени в XIX веке улица называлась Церковной. Название это она получила по выстроенной на ней Спасо-Преображенской церкви. Это единственная церковная постройка Константина Тона, сохранившаяся в городе. Церковь была закрыта в 1930 года и переделана под лабораторию физической акустики Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ). Были снесены купола, а интерьер переделан. В 2006 году её передали Санкт-Петербургской епархии, и сейчас это действующий храм.

По соседству с церковью расположен интересный памятник Великой Отечественной войны — Запасной командный пункт Краснознаменного Балтийского Флота, более известный как «Бункер Трибуца». В начале войны штаб Балтийского флота, находившийся в Кронштадте, оказался под постоянным немецким огнем. Поэтому к концу 1941 года было принято решение переместить его в Ленинград. Строительные работы продолжались чуть более двух месяцев. В результате был сооружен единый комплекс из трех объектов: Командного пункта Военного совета Краснознаменного Балтийского флота (КБФ), помещения Отделов флота (частично) и Флагманского командного пункта (собственно «Бункер Трибуца»). При этом Командный пункт Военного совета КБФ разместился в подвале Спасо-Преображенской церкви. Все сооружения были приняты в эксплуатацию уже 1 июля 1942 года.

К комплексу зданий инструментального завода принадлежит и водонапорная башня, возведенная в 90-е годы XIX века. Эта малоизвестная достопримечательность Петроградской стороны получила неформальное название «Башня с принцессой». Поскольку башня находится на закрытой территории, доступа к ней нет. Однако она является великолепным образцом промышленной архитектуры.

В том же квартале, со стороны набережной Большой Невки расположен сквер Столыпина. Он разбит на месте бывшей правительственной дачи, где 12 августа 1906 года произошло покушение на председателя Совета министров и министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина.

В тот день у премьер-министра был приемный день, когда все, кто нуждался во встрече с ним, могли посетить дачу на Аптекарском острове. Для рабочих визитов были отведены две приемные комнаты на первом этаже. В этот день на прием к Столыпину под видом посетителей пришли террористы, переодетые жандармами. Именно форма привлекла внимание швейцара, так как приехавшие были в старых касках, а не в недавно измененных головных уборах. Кроме того, они подозрительно прижимали портфели к груди. Увидев, что они разоблачены, террористы вначале попытались прорваться силой внутрь дома, а затем, когда их попытка оказалась неудачной, метнули портфель с бомбой. В результате произошедшего взрыва пострадало более 100 человек. 27 человек погибли на месте, 33 — тяжело ранены, однако сам премьер-министр не пострадал.

Спустя два года на месте трагедии был установлен обелиск из красного гранита с накладной медной текстовой доской. После революции памятник жертвам теракта, заброшенный и всеми забытый, оказался на территории хозяйственного двора Ботанического сада, в который превратился участок бывшей дачи Столыпина. В 1991 году обелиск был восстановлен. Надпись на нем гласит:

«12 августа месяца 1907 года заложен сей памятник в царствование Государя Императора Николая II в присутствии Председателя Совета Министров, Министра внутренних дел, гофмейстера Петра Аркадьевича Столыпина и высших чинов Министерства внутренних дел, в память погибших на сем месте во время взрыва, бывшего на даче Министра внутренних дел 12 августа 1906 года. Восстановлено в 1991 г.»

Правильные ответы:

- Запасной командный пункт Краснознаменного Балтийского Флота («Бункер Трибуца»), Храм Спаса Преображения Господня, «Башня с принцессой».

- Инструментальная изба.

- Покушение на П. А. Столыпина.

Наши победители:

- Владимир Пономарев

Информация о получении сувенирных призов от библиотечной системы Петроградского района будет отправлена победителям на почту.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.

Гениальный учёный, связавший свою жизнь с Россией и Санкт-Петербургом, жил на Васильевском острове, но в первый год своей деятельности в нашем городе посещал высокие научные собрания на Петроградской стороне. Его именем назван расположенный в Петроградском районе филиал научного института, названного именем другого ученого, который в начале ХХ века жил на Петроградской стороне.

Вопросы:

- Отгадав фамилию первого ученого, назовите число.

- Кто из родственников этого ученого работал в Царскосельском лицее? Кто из его потомков был близко знаком с А.С. Пушкиным?

- Назовите второго ученого и названный его именем институт.

- Прибавив к фамилии первого ученого первую букву фамилии второго, мы получим фамилию известного в Петербурге человека, сделавшего в России карьеру и состояние. Чем торговал этот предприниматель и где на Петроградской стороне находились его дом и хозяйство?

- * (Факультативный вопрос). Чтобы запомнить загаданное в первом вопросе число, используют некое мнемоническое правило, в котором упоминается одна известная личность. Назовите улицу Петроградской стороны, названную именем этого человека.

Правильные ответы и победители

Правильные ответы:

- Число Эйлера, е ≈ 2,718281828459045

- Леонтий Карлович Эйлер. Александра Александровна Эйлер

- Владимир Андреевич Стеклов. Математический институт им. В. А. Стеклова РАН.

- Герман Фёдорович Эйлерс, «цветочный король». Дом и оранжереи Эйлерса находились на Каменноостровском проспекте на месте нынешнего сквера Низами.

- Улица Льва Толстого.

«Экспоненту помнить способ есть простой: два и семь десятых, дважды Лев Толстой», — именно так звучит шуточный стишок, который позволяет хорошо запомнить не только одну из важнейших математических величин, но и год рождения классика русской литературы — 1828-ой.

Одна из важнейших математических констант, число е, используемое в качестве основания натурального логарифма, носит имя великого математика Леонарда Эйлера (1707–1783), который ввел это число в математическую практику и нашёл 23 знака после десятичной запятой.

Этот поистине гениальный ученый оставил свыше 850 фундаментальных работ. Его именем названо огромное количество иных математических понятий: теоремы, уравнения, функции, тождества, формулы, интегралы, числа и множество иных терминов. Согласно одной математической шутке, «в математике принято называть открытие именем второго человека, который его сделал — иначе пришлось бы всё называть именем Эйлера».

Леонард Эйлер, хотя и родился в Швейцарии, большую часть своей жизни прожил в России, в Санкт-Петербурге, куда приехал в мае 1727 года, в двадцатилетнем возрасте, чтобы стать адъюнктом (помощником профессора) по отделению математики в Академии наук, в то время располагавшейся на Петроградской стороне. Леонард Эйлер быстро освоился в новой российской столице и уже через год бегло заговорил по-русски. До конца жизни ученый был связан с Санкт-Петербургской академией. Даже когда по политическим причинам он вынужден был на целых 25 лет (с 1741 по 1766 год) перебраться в Пруссию, он все равно оставался почетным русским академиком и принимал участие в работе Академии Наук. Все это время место Эйлера было вакантным и «ожидало» возвращения великого математика, которое произошло во времена царствования Екатерины II. Именно в России Леонард Эйлер, будучи молодым ученым, обрел опыт и научную известность. Он был наставником первых русских академиков: математика С. К. Котельникова и астронома С. Я. Румовского. Именно поэтому мы имеем полное право Эйлера именно российским ученым.

С Россией связали свою жизнь и потомки Леонарда Эйлера. Один из его сыновей, Карл Леонтьевич, стал известным врачом, придворным доктором императрицы Екатерины II и членом медицинской коллегии. Сын же его, Леонтий Карлович Эйлер, состоял надзирателем по хозяйственной части в Царскосельском лицее в то время, когда там учился А.С. Пушкин.

Другой сын математика, Христофор Леонтьевич, стал генерал-лейтенантом русской императорской армии, командиром Сестрорецкого оружейного завода. Его внучка и правнучка ученого, Александра Александровна Эйлер, в замужестве Зубова, фрейлина, была хорошей петербургской знакомой Александра Сергеевича.

Именем Леонарда Эйлера назван Международный математический институт, расположенный на Песочной набережной в доме 16. Он был основан в 1988 году в составе отделения Математического института имени В. А. Стеклова.

Владимир Андреевич Стеклов (1864—1926)— выдающийся русский математик и механик, организатор и первый директор академического Физико-математического института. В петербургский период своей жизни, охвативший бурные для страны 1906–1919 годы, академик преподавал в университете, а после революции сделал всё, чтобы сохранить Академию Наук, вице-президентом которой он стал в 1919 году. С 1906 по 1917 год В.А. Стеклов жил на Петроградской стороне, на Зверинской улице, в доме № 6.

Наконец, еще один известный человек, упомянутый в нашей загадке, — это Герман Фридрих (или, как его называл в России, Герман Федорович) Эйлерс, владелец «Цветочной империи». Молодого и талантливого садовника из Нижней Саксонии пригласил на работу в Россию князь Николай Борисович Юсупов. Занимаясь садом при Юсуповском дворце на Мойке, Эйлерс менее чем за десять лет скопил достаточно средств, чтобы открыть собственное дело, в котором добился невероятных успехов, став в итоге официальным поставщиком императорского двора. Он построил множество оранжерей и теплиц, где выращивал розы, ландыши, камелии, азалии, и открыл целую сеть цветочных магазинов, главный из которых находился на Невском проспекте напротив Казанского собора. В 1882 году Эйлерс приобрел участок на Каменноостровском проспекте, где разместил свои цветочные плантации и оранжереи, а также построил двухэтажный жилой дом (он некогда стоял на месте нынешнего сквера Низами). Дочь Эйлерса Маргарет Фредерика вышла замуж за знаменитого архитектора Федора Ивановича Лидваля, а один из его сыновей, Константин, в отличие от своих братьев, продолживших дело отца, тоже стал архитектором. Именно он, при содействии Лидваля, построил известный доходный дом, расположенный рядом, на улице Рентгена,

Наши победители:

- Александр Воробьев

Информация о получении сувенирных призов от библиотечной системы Петроградского района будет отправлена победителям на почту.

Узнать интересные факты в истории Петроградской стороны можно на нашем сайте: pr-cbs.ru/petrograd-side.